Völkisch viral: So deuten Rechtsextreme online die Geschichte um

#relationshipgoals. So lautet ein Hashtag unter einem TikTok. Das Video zeigt schnell aneinandergeschnittene Fotos eines Pärchens. Die beiden halten Händchen. Sie lächeln sich verliebt an. Alles wirkt harmlos. Aber das ist es nicht. Bei den beiden Protagonist*innen handelt es sich um Eva Braun und Adolf Hitler.

Inhalte wie dieser wirken romantisch und jugendlich. Dabei idealisieren sie die grausame Ideologie der Nationalsozialist*innen. Viele User*innen sind sich einig: Eva Braun und Adolf Hitler waren das „perfekte, tragische Paar.“ Was absurd klingt, ist Teil einer Strategie. KI-generierte Hitler-Reden bekommen Millionen von Views auf TikTok.

Shoah-Leugnung 2.0: Creator*innen verharmlosen die NS-Verbrechen

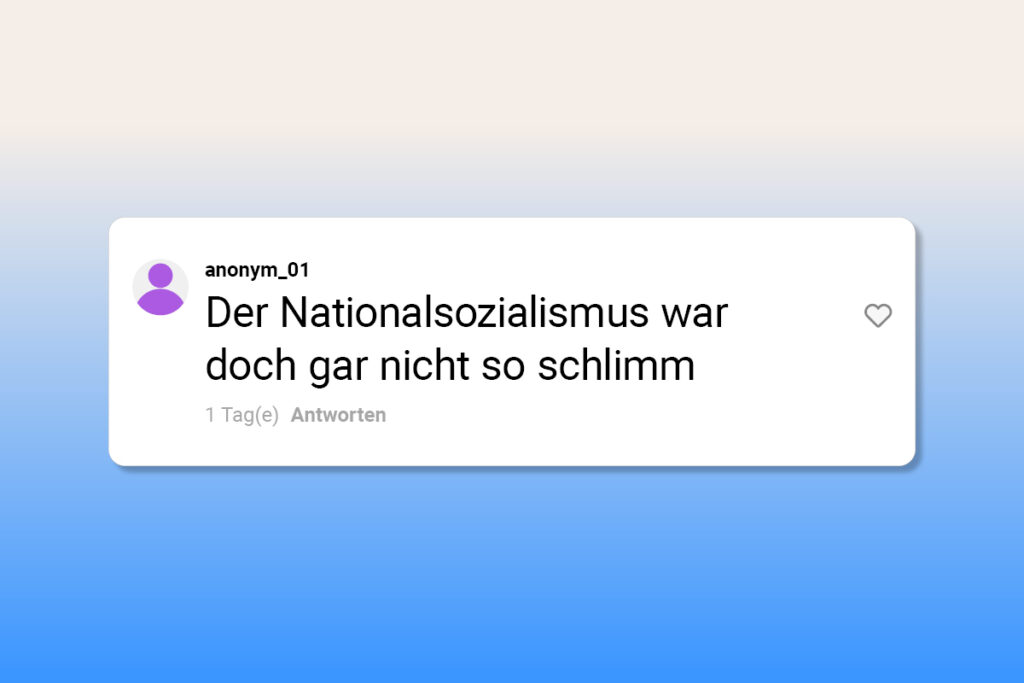

Ein Klick reicht, um auf geschichtsrevisionistische Parolen zu stoßen. Geschichtsrevisionismus findet dann statt, wenn Menschen versuchen, die NS-Verbrechen kleiner zu machen oder sie zu leugnen. Leugner*innen sehen die Täter*innen von damals als harmlos oder gar als Opfer. Dahinter stecken antisemitische Absichten.

Dass die europäischen Jüdinnen*Juden durch die Verbrechen der Nationalsozialist*innen nahezu vollständig ausgelöscht wurden, spielt im geschichtsrevisionistischen Denken keine Rolle. Hitler-Reden mit Techno-Beats, Retro-Videos in NS-Ästhetik: Einige Creator*innen auf TikTok und Instagram feiern die mörderische Propaganda aus den 1930er-Jahren. Dabei verschweigen sie den Antisemitismus der Nazis. Denn rechtsextreme Akteur*innen wissen: Shoah-Leugnung ist in Deutschland verboten.

Online umgehen Creator*innen das Verbot. Statt offenem Hass gibt es versteckte Botschaften und Andeutungen. Sie verharmlosen den Völkermord an mehr als sechs Millionen Jüdinnen*Juden. Ein Beispiel dafür ist die Zahl 271k. Sie soll zeigen, dass nicht sechs Millionen, sondern „nur” 271.000 Jüdinnen*Juden im Holocaust ermordet wurden.

Als Beweis wird ein echtes Dokument verwendet, aus Bad Arolsen. Das Dokument listet allerdings nur einen Bruchteil der Opfer. Massenmorde, etwa in Auschwitz oder durch Erschießungen, tauchen dort nicht auf. Die Shoah gehört zu den am besten belegten Verbrechen der Geschichte. Trotzdem versuchen Leugner*innen, Zweifel zu säen.

Kommentarspalte als Rabbithole: User*innen radikalisieren sich

Leo Fischer von der Bildungsstätte Anne Frank untersucht, wie Creator*innen auf TikTok und Instagram die Geschichte verdrehen. Er sagt: „Die Radikalisierung findet vor allem im Kommentarbereich statt.“ Um Meldungen zu umgehen, würde in den Videos selbst Antisemitismus nur verschlüsselt kommuniziert. Im Kommentarbereich lösen die Creatorinnen dann auf: „Ich meine eigentlich Jüdinnen*Juden.“ Außerdem gebe es dort Empfehlungen für noch härtere Kanäle.

Inhalte, die besonders grenzüberschreitend sind, rufen viele Reaktionen hervor, Klicks generieren Profit. Deshalb belohnen Plattformen diese. Algorithmen spülen besonders dramatisierende und grenzüberschreitende Inhalte nach oben. Ganz egal, ob sie Desinformation verbreiten oder nicht. Das, sagt Leo Fischer, ist der Grund dafür, dass lange zuerst ein antisemitisches Meme angezeigt wurde, als User*innen in der TikTok-Suchmaske nach der Gedenkstätte des Auschwitzer Vernichtungslagers suchten.

Geschichtsfälschung: Mal ganz offen, mal kaum zu erkennen

Eine typische Radikalisierung, sagt Fischer, sieht dann so aus: Grenzüberschreitende Witze weckten erst einmal das Interesse, nach dem Motto: „Da traut sich jemand etwas.“ In den Kommentaren geschichtsrevisionistischer Accounts zeigt sich dann, dass rechtsextreme Ideen dahinterstehen.

Die Folge: „User*innen kriegen eine Art Truthbomb serviert“, sagt Fischer, also eine Art „Wahrheitsbombe“. Ganz nach dem Motto: „Das hat dir bisher niemand gesagt, aber jetzt ist hier die wahre Geschichte.”

„Insbesondere im verschwörungsmythischen Bereich sind User*innen eher erlebnisorientiert. Sie finden es aufregend, die vermeintlich wahre Geschichte erklärt zu bekommen“, sagt Fischer. Creator*innen verbreiten dabei jahrhundertealte antisemitische Falschbehauptungen, etwa die „Protokolle der Weisen von Zion“.

Dabei handelt es sich um ein antisemitisches Schriftstück, das erstmals 1903 veröffentlicht wurde, um weltweit den Hass gegen Jüdinnen*Juden zu schüren. Fischer unterscheidet zwei Formen von Geschichtsverfälschung. Harter Geschichtsrevisionismus ist eher selten, aber gefährlich. Dabei verbreiten rechtsextreme Gruppen gezielt Lügen über die NS-Zeit. Sie wollen ein falsches Bild der Geschichte in den Mainstream bringen.

Laissez-faire-Geschichtsrevisionismus ist schwerer zu erkennen. Er bewegt sich in einem Graubereich, zum Beispiel „in Videos mit künstlicher Intelligenz oder satirischen Clips.” Doch zwischen Satire und rechtsextremer Vereinnahmung verläuft eine schmale Linie. Rechtsextreme vereinnahmen satirische Inhalte. Insbesondere dann, wenn in den Videos historischer Kontext fehlt.

Hintergrund: Rechte Hetze zielt längst auf Erinnerungskultur

Was online beginnt, hat längst Folgen auf der Straße. Die Angriffe gegen KZ-Gedenkstätten in Deutschland steigen, ihre Mitarbeitenden werden von Rechtsextremen bedroht. Die Erinnerung an die Shoah steht unter Druck. Rechtsextreme Akteur*innen arbeiten daran, die deutsche Geschichte umzudeuten. Ihr Idealbild: eine weiße, christliche Volksgemeinschaft, befreit von der Verantwortung der Shoah.

TikTok ist kein Einzelfall. Geschichtsrevisionistische Inhalte auf der Plattform sind nur ein Stein im Mosaik der rechtsextremen Relativierung der Shoah. Rechtsextreme Verlage, Podcasts, Online-Shops und Mode vervollständigen das Gesamtbild. „Die Erinnerung an die NS-Verbrechen steht einem rechtsextremen Programm im Weg“, sagt Fischer.

Besonders alarmierend: Rechtsextreme Akteur*innen auf TikTok und Instagram sprechen gezielt junge User*innen an. Etwa dann, wenn auf TikTok ein DJ in einer Gaskammer auflegt. Die mörderische nationalsozialistische Ideologie findet ihren Weg in die Kinderzimmer der Bundesrepublik, unterlegt mit wummernden Techno-Beats.

Was TikTok (nicht) tut: Die Verantwortung der Plattformen

„Wenn User*innen aktiv nach historischen Inhalten suchen, wird ihnen völlig ungeprüfter Content vorgeschlagen”, sagt Fischer. „Das ist missbräuchlich.” Häufig brauche die Plattform mehrere Tage, um auf Meldungen zu reagieren. „In dieser Zeit wird der Content weiterverbreitet, konsumiert und vor allem kopiert.”

Selbst wenn die Plattform dann Inhalte entfernt, weil sie gegen die Community-Guidelines oder das Gesetz verstoßen, bleiben die Kopien. „Die Edits nicht mitzulöschen, ist eine aktive Entscheidung der Plattform”, sagt Fischer. Die Verantwortung bleibe so bei den User*innen, die versuchen müssen, problematische Inhalte selbst zu finden und zu melden.

TikTok kann auch anders: Creator*innen für Erinnerung

Dabei gebe es auch eine gute Nachricht: „Das historische Interesse junger User*innen hat uns überrascht”, sagt Fischer. „Sie wollen unbedingt Bildungsvideos schauen. Das ist eine riesige Chance.” Nur: Plattformen wie TikTok mit Bildungscontent zu füllen, sei eine schwierige Aufgabe.

Einige Creator*innen nehmen sich dieser Aufgabe schon an. Und sie sind damit erfolgreich. Wer sich über die Shoah informieren möchte, kann keine.erinnerungskultur folgen. Sie spricht auf ihrem Account mit Zeitzeug*innen und vermittelt das, was, so steht es in ihrer Bio, im Schul-Unterricht nicht über Nazi-Verbrechen thematisiert wird. Auf ihrem Account findet sich also genau das, wonach zahlreiche junge User*innen suchen.

Wenn du auf Instagram, TikTok & Co. auf antisemitischen Content stößt: Melde ihn bei den Plattformen. Zur Hilfe steht dir dabei auch unsere dieses Jahr neu überarbeitete MeldeHelden-App. Mit ihr kannst du Hass im Internet schnell und anonym zur Prüfung weiterleiten und erhältst Unterstützung, wenn du selbst betroffen bist. Für ein Netz ohne Antisemitismus und ohne Geschichtsverdrehung.